Delegation und Dauer

Notiz 4 aus dem Forschungstagebuch von Nicklas Lundblad

Notiz 4

Nehmen wir an, wir hören auf, Agenten Agenten zu nennen – vielleicht, weil wir erkennen, dass Agency ein weitaus schwierigeres Problem ist, als bislang angenommen. Wahre Agency – Dinge zu begehren, etwas zu wollen – scheint eine zutiefst evolutionäre Eigenschaft eines Systems zu sein, deren Erforschung ein eigenes Projekt darstellen könnte. Wir könnten dann stattdessen von künstlichen Delegierten sprechen – ein deutlich besserer und vermutlich auch klarerer Begriff.

Wenn wir das tun, erkennen wir schnell, dass die zentralen Dimensionen, die für politische Entscheidungsträger relevant sind, Umfang und Dauer sind. In welchem Ausmaß wird delegiert – und wie lange? So denkt auch das Recht über delegierte Befugnisse in Organisationen nach, etwa über Vertretungsrechte oder Handlungsvollmachten.

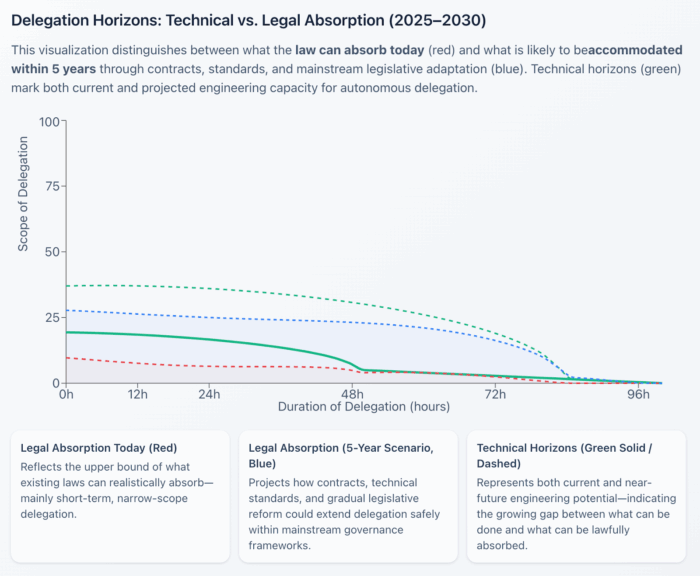

Delegation und Dauer lassen sich sowohl aus technischer als auch aus juristischer Perspektive untersuchen: Wie viel und wie lange können wir heute delegieren (und wo erwarten wir, in den nächsten fünf Jahren zu stehen)? – und gibt es möglicherweise eine Diskrepanz zwischen dem, was das Recht derzeit im Hinblick auf künstliche Delegation aufnehmen kann, und der absehbaren Entwicklung von Verträgen und Standards?

Wir können dieses mentale Modell nutzen, um Annahmen zu formulieren und die Implikationen künstlicher Delegierter auf unterschiedliche Weise zu diskutieren. Hier ein Beispiel für ein solches Modell:

In dieser Analyse erlaubt die heutige Form der Delegation bereits etwas mehr, als das Recht derzeit aufnehmen oder verarbeiten kann. Gleichzeitig ist eine wachsende rechtliche Aufnahmekapazität absehbar. Allerdings scheint die technische Entwicklung in den nächsten fünf Jahren schneller voranzuschreiten als die rechtliche – wodurch sich eine regulatorische Lücke auftut, die untersucht und adressiert werden muss.

Die rechtlichen Anpassungen und Entwicklungen verlaufen dabei schrittweise und inkrementell. Doch es gibt Kombinationen aus Delegationsgrad und Dauer, mit denen das geltende Recht bislang nur schwer umgehen kann. Ein Beispiel wären Delegierte, die über sehr lange Zeiträume – etwa Jahrhunderte – im Interesse einer bestimmten Familienlinie handeln. Solche Gebilde kennt das Recht bereits: Familientrusts. Es ist keineswegs unvorstellbar, dass in Zukunft solche Trusts nicht mehr von einzelnen Personen oder Treuhändern verwaltet werden, sondern von künstlichen Intelligenzen.

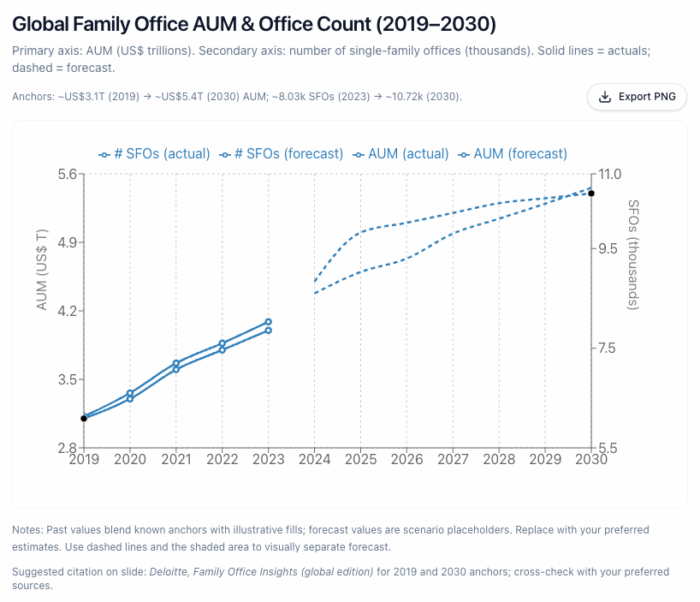

Ihr Auftrag wäre eng umrissen – etwa das Vermögen und die Immobilien einer Familie zu verwalten – doch ihr Mandat könnte nahezu unbegrenzt fortbestehen. Dieses Szenario mag hypothetisch wirken, doch die aktuelle Tendenz zeigt: Immer mehr wohlhabende Personen legen ihr Vermögen in unterschiedlich strukturierten Family Offices an. Solche privaten Family Offices sind geradezu prädestiniert für diese Art von enger, langfristiger Delegation.

Familienstiftungen könnten sich also leicht zu langfristigen Delegierten mit nahezu unbegrenztem Mandat entwickeln. Ebenso ließen sich ähnliche Strukturen für gemeinnützige Stiftungen oder NGOs vorstellen. Die entscheidende Frage lautet, ob wir das zulassen sollten oder ob es kluge Politik wäre, die Dauer jeder Form der Delegation an eine künstliche Entität grundsätzlich zu begrenzen. Ein Argument für solche Beschränkungen ist, dass eine fortbestehende Delegation über Generationen hinweg kumulative Effekte erzeugen könnte, die eine Gesellschaft verzerren – und zwar zugunsten der engen Zielsetzungen dieser Delegationen, statt langfristige Dynamik und Wandel zu fördern. Schon heute gibt es die Sorge, dass in Trusts gebundenes Vermögen eine konservierende Wirkung auf die Wirtschaft hat, weil sehr risikoscheue Langzeitstrategien Kapital in sichere Anlagen wie Indexfonds oder Staatsanleihen lenken. Eine Wirtschaft voller Delegierter mit extrem langen Zeithorizonten wäre vermutlich grundlegend anders als die heutige. Man könnte – etwas makaber formuliert – sagen, dass unsere aktuelle Wirtschaft ihre Dynamik gerade daraus bezieht, dass ihre Akteure endlich sind und irgendwann verschwinden.

Auf der anderen Achse könnte man auch den Umfang der Delegation begrenzen, das ist allerdings weniger eindeutig. Manche Grenzen werden wohl dauerhaft normativ und wertebasiert bleiben: Wir wollen etwa nicht, dass Maschinen die Fähigkeit zur Eheschließung oder Adoption delegiert bekommen. Ebenso sollten bestimmte Entscheidungen – etwa die Gründung eines Unternehmens oder das Antreten zu einem politischen Amt – weiterhin menschliche Vorrechte bleiben.

Für das Forschungsprojekt lässt sich Folgendes mitnehmen: Wenn wir sagen, dass wir nicht über „Agenten“ sprechen, solange das, was wir bauen, keine echte Agency besitzt, dann sind die Begriffe Delegation sowie die Dimensionen von Dauer und Umfang äußerst nützlich, um politische und gesetzgeberische Herausforderungen systematisch zu durchdenken.