Intelligenz orchestrieren

Notiz 6 aus dem Forschungstagebuch von Nicklas Lundblad: Die Tatsache, dass das Aufteilen einer KI in mehrere Persönlichkeiten manchmal bessere Ergebnisse liefert, als die KI einfach direkt zu fragen, ist auf eine seltsam reizvolle Weise merkwürdig – bis man erkennt, dass genau so auch unsere eigene Intelligenz funktioniert, sowohl individuell als auch kollektiv.

Notiz 6.

Die Tatsache, dass das Aufteilen einer KI in mehrere Persönlichkeiten manchmal bessere Ergebnisse liefert, als die KI einfach direkt zu fragen, ist auf eine seltsam reizvolle Weise merkwürdig – bis man erkennt, dass genau so auch unsere eigene Intelligenz funktioniert, sowohl individuell als auch kollektiv.

Ein einfaches Beispiel: Schreiben. Schreiben ist im Grunde die Kunst, sich selbst in zwei verschiedene Personen zu teilen – in einen Schreibenden und einen gleichzeitigen Lesende*n. Die Kunst besteht darin, diese beiden so aufeinander abzustimmen, dass die Leserin oder der Kritiker den Schreibenden nicht daran hindern, neue Ideen zu erkunden, unbekannte Räume zu betreten und Fragen gründlich zu durchdenken. Das ist ein fein orchestrierter Prozess, den die Evolution über sehr lange Zeit verfeinert hat – beginnend mit Handlungsfähigkeit, die sich in unterschiedlicher Weise auf sich selbst faltet, und durch diese Rekursion in viele aufgespalten wird.

Das meiste, was wir tun, funktioniert so – und es funktioniert noch besser, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten, bis zu einem gewissen Punkt. Deshalb ist das Designen von Teams eine so wichtige und ehrlich gesagt unterschätzte Fähigkeit. Eine Kollegin stellte mir einmal die Frage, was die erste Frage an jemanden sein sollte, der gerade eine schwierige Aufgabe bekommen hat. Eine meiner größten Schwächen ist, dass ich Dinge zu sehr intellektualisiere – und das zeigte sich in meiner Antwort: Ich sagte, die erste Frage sollte sein, wie die Person das Problem versteht, was ihre Diagnose ist. Er entgegnete dann zu Recht, dass das zwar keine schlechte, aber auch nicht die beste Frage sei. Die beste, meinte er, sei: „Mit wem wirst du das machen?“

Die Genialität dieser Frage liegt darin, dass sie den Fokus nicht auf das Problem selbst, sondern auf die Orchestrierung der Problemlösung richtet. Und das ist entscheidend für den Erfolg.

Wir unterliegen noch immer der Fehlannahme, dass Kreativität und Problemlösen vom einsamen, romantischen Genie abhängen – doch Wissenschaft, Kunst und viele andere Felder beruhen heute auf sorgfältig orchestrierten Teams, die gut zusammenarbeiten. Gut zusammenarbeiten bedeutet dabei nicht, sich einig zu sein – es bedeutet, strukturierte, produktive Uneinigkeit zu schaffen, die den Prozess voranbringt. Gute Teams sind freundlich, aber nie nett – sie fordern alle heraus und fördern Wachstum, halten aber keine Kritik zurück, wenn sie das gemeinsame Ziel voranbringen kann.

Natürlich gilt dasselbe für künstliche Agenten.

Das bedeutet, dass wir Orchestrierung als zentrales Problem für Agenten begreifen und untersuchen sollten, was wir aus Organisationslehre, Psychologie und Soziologie lernen können. Es gibt hier einige interessante Möglichkeiten – eine davon ist, dass alle menschlichen Organisationsformen für die Orchestrierung nutzlos sein könnten. Derzeit gehen wir nicht davon aus – wenn wir automatisierte Forschungsteams orchestrieren, denken wir beispielsweise in Kategorien normaler Forschungsteams –, aber genau das sollten wir erforschen. So wie KIs im Go-Spiel besser wurden, als man menschliche Partien außen vorließ, sollten wir erwarten, dass es Orchestrierungen gibt, die wir nie erforscht haben, weil uns biologische Pfadabhängigkeiten im Weg stehen.

Menschliches Schach und Go stellten lokale Maxima im Fitness-Landschaftsraum ihrer jeweiligen Spiele dar, und die KI mit menschlichen Partien zu trainieren, band sie an dieselben Maxima.

Eine der grundlegenden Fragen der Orchestrierung – zumindest naiv formuliert – lautet etwa:

(i) Für Problem X, welche Orchestrierung O von Agenten (a(1)...a(n)) ist die optimale Orchestrierung?

In dieser Frage hat jeder Agent seine eigene Konfiguration und möglicherweise eigene Daten, um genau die Art von Spannung zu erzeugen, mit der wir arbeiten wollen. Offensichtlich ist der Raum möglicher Orchestrierungen – nennen wir ihn O-Raum – riesig und mehrdimensional. Wie können wir ihn am besten beschreiben?

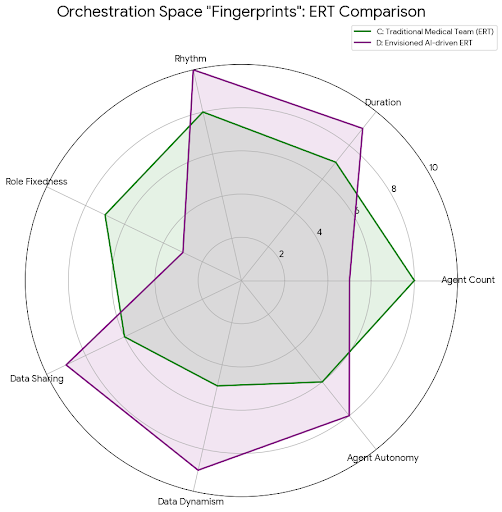

Der O-Raum umfasst sowohl die Konfigurationen der Agenten als auch ihre Dimensionen. Orchestrierungen können sich unterscheiden in der Anzahl der Agenten, der Zeit (Rhythmus der Eingriffe, Dauer der Zusammenarbeit), den Rollen (Funktion im Zusammenspiel und deren Stabilität – wechseln Agenten ihre Rollen?) und dem Datenraum (geteilt, fragmentiert, dynamisch, statisch usw.).

Es gibt bereits viele vorgeschlagene Taxonomien für Agenten in Orchestrierungen – und wie schon erwähnt, muss jede auf einen bestimmten Bereich oder Anwendungsfall bezogen sein. Eine gute Taxonomie relativ zum O-Raum könnte sich entlang von drei Achsen entwickeln: epistemische Diversität, temporale Struktur und Kopplungsgrad.

Epistemische Diversität beschreibt, wie unterschiedlich die Agenten die Welt sehen – ob ihre Vorannahmen, Daten oder Denkstile orthogonal, überlappend oder unvereinbar sind. In menschlichen Teams könnte das bedeuten, eine Ökonomin mit einem Dichter zu kombinieren; in künstlichen Teams etwa einen symbolischen Schlussfolgerer mit einem großskaligen Mustererkenner.

Temporale Struktur beschreibt, wie und wann Agenten interagieren: Manche Orchestrierungen beruhen auf gleichzeitiger, symphonischer Interaktion, andere auf Formen von Ruf-und-Antwort, die eher einer Jazzimprovisation ähneln. Schließlich beschreibt der Kopplungsgrad, wie stark Agenten Zustände teilen – ob sie als lose verbundene, halbautonome Einheiten agieren, wie ein Vogelschwarm, oder als ein einziger Organismus mit verteilter Kognition, wie ein Schleimpilz.

Wenn wir diese drei Achsen auftragen, können wir beginnen, uns Topografien des O-Raums vorzustellen: Regionen, in denen bestimmte Formen von Intelligenz gehäuft auftreten, Grate, auf denen die Koordinationskosten steil ansteigen, und Täler, in denen spontan neue Einsichten entstehen.

Um diese Landschaft systematisch zu erforschen, könnten wir Orchestrierungs-Suchalgorithmen einsetzen – Meta-Lerner, die neue Koordinationsmuster unter Agenten entwerfen, testen und weiterentwickeln. Im Grunde wären das „Dirigenten der Dirigenten“ – Systeme, die mit der Grammatik der Zusammenarbeit experimentieren. Die entstehenden fremdartigen Organisationsformen könnten ebenso wenig menschlichen ähneln wie AlphaZeros Spielstil den Schachlehrbüchern des 20. Jahrhunderts. Ebenso wichtig: Sie könnten uns zeigen, wann Orchestrierung nicht funktioniert (oder anders gesagt: welche Stücke Soloorchestrierung erfordern), wie in einer aktuellen Forschungsarbeit betont wurde.

Wir werden neue Metaphern und Modelle für diese Organisationsformen brauchen – etwa träumende Komitees (die das riesige Netz von Analogien erforschen), Räuber (die schwache oder langsame Ideen verschlingen) und Immunsysteme (die auf Erfahrungen mit misslungenen Projekten aufbauen). Wir werden auch Taxonomien von Orchestrierungen brauchen – so wie es in der Musik verschiedene Orchester gibt: Sinfonieorchester, Quartette, Jazzbands – jeweils angepasst an Stil und Kontext. Das allein wird ein wichtiges Forschungsfeld werden, und Orchestrierung dürfte zu einem zentralen Hebel für Regulierung werden: Welche Orchestrierungen verlangen wir für welche Aufgaben?

Organisation und Biologie könnten sich annähern – falls wir glauben, dass die Evolution die optimalen Gebiete des O-Raums bereits kartiert hat. Evolution ist schließlich selbst eine Orchestrierungsmaschine: Sie konfiguriert Agenten – Gene, Zellen, Organismen, Gesellschaften – ständig neu, um adaptive Passung zu erreichen. Die Prinzipien, nach denen sie das tut, sind allerdings sparsam und eingeschränkt, weshalb es ganz neue Wege geben könnte, Intelligenz zu orchestrieren.

In diesem Sinne könnte sich die Fähigkeit zur Orchestrierung als neue Grenze der Kreativität herausstellen – nicht darin, welche Ideen wir hervorbringen, sondern wie wir die hybriden Intelligenzen anordnen, die sie hervorbringen.

Wenn Kreativität eine Art Suche ist, dann ist Orchestrierung die Organisation der Suchmannschaft für die weiten offenen Landschaften des erkennbaren Universums.